2018年3月2日

Seminar of SatoUmi in Japan and Indonesiaの概要

平成30年2月19日(月)~23日(金)インドネシア、バリ島西部のジェンブラナにある国立海洋観測研究所で”SatoUmi in Japan and Indonesia”を講演。国立の養魚場・民間の南洋真珠貝養殖場等を視察した。

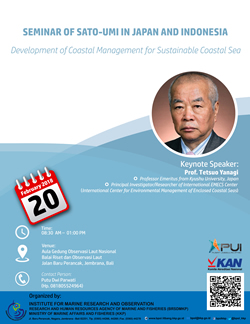

- 日時

- 2018年2月20日(火)

- 場所

- 国立海洋観測研究所(インドネシア・バリ島)

主催

国立海洋観測研究所

バリ島のSatoumi

2018年2月20日、インドネシア・バリ島西部ジェンブラナにある国立海洋観測研究所で、教え子に頼まれ、「Satoumi in Japan and Indonesia」という約1時間の講演を行った。講演後、島内の研究機関や大学に所属する約50名の参加者から、「バリ島の北部と南部では、どちらがSatoumi創生に適しているか?」、「サンゴ礁生態系の生物多様性をモニターするには、どのような方法があるか?」、「沿岸海域の水産資源保全のために、漁民・地方自治体・国・研究者はどのように協働すればよいか?」、など鋭い質問が相次いだ。

翌日はバリ島北西部にある、地元のサンゴ礁に住む5種類のグルーパーの卵を採取して、稚魚を成育させている国立の養魚場と、民間の南洋真珠貝養殖場を訪ねた。南洋真珠生産高世界1を誇るインドネシア、の民間真珠貝養殖場では、購入した稚貝を2年かけて直径約15cmまで大きくして、核を挿入し、さらに1年養殖して真珠を取りだしている。南洋真珠貝の養殖量が多くて、成長率が悪そうな気がしたので、「この養殖場の環境容量はいくらか?」と聞いたところ、「そんな言葉は知らない。養殖量は経験で決めている」とのことだった。そこで、「地元の研究者と協力して、この養殖場の植物プランクトン現存量・増殖速度、南洋真珠貝の摂餌速度を明らかにして、それを元に環境容量を知り、環境容量内の養殖を行った方が、より利益率が上がる」と助言した。

国立海洋観測研究所では、現在、現地観測・衛星画像・数値計算、結果を統合化して得られた海洋情報を政策決定に直結させるプロジェクトを進行中であるが、「バリ島のSatoumi創生はこのプロジェクトの一例として相応しいので、是非推進してくれ」と教え子に頼んで、バリ島を後にした。

柳 哲雄

参照

Seminar of SatoUmi in Japan and Indonesiaの概要