令和2年度若手研究者活動支援について

投稿日:2020年6月1日

今年度の新たな制度で、なおかつ新型コロナ感染症対策のため事務局を閉鎖せざるを得ない状況であったにもかかわらず、皆さまのご支援をいただきました結果、おかげさまで11件の申請がありました。Web会議にて5月19日(火)研究員会議において厳正な選考が行われ、助成対象研究者として、下記の4名が決定しました。

募集テーマ

研究プロジェクトのメインテーマ「豊かな沿岸海域生態系のあるべき姿を明確にする」

サブテーマ

- ダムを含む河川からの砂・栄養物質供給の歴史的変遷と、その影響下にある沿岸生態系の変遷の関係を明らかにする。

- 海岸・港湾堤防などの人工構造物や埋め立て、浚渫・海砂利採取などによる、浮遊・付着・底生生物を含む物質循環動態の変化とその時系列変化を含め明らかにする。

- 養殖場のある海域とない海域の、浮遊・付着・底生生物を含む物質循環動態の違いを明らかする。

助成対象者情報

| 研究テーマ | 氏名 | 所属 |

|---|---|---|

| 有明海に流入する白川・緑川河口域において 衰退した二枚貝群集による水質浄化の歴史的変遷詳しくはこちら |

小森田 智大 |

熊本県立大学 環境共生学部 |

| 瀬戸内海の湾灘スケールの水・物質循環に及ぼす 沿岸開発の影響評価詳しくはこちら |

中谷 祐介 |

大阪大学大学院工学研究科 |

| 養殖海域の底生生物による環境負荷低減効果に関する研究詳しくはこちら | 吉田 毅郎 |

東京大学 生産技術研究所 大規模実験高度解析推進基盤 海洋生態系工学研究室 |

| マグロ養殖場は、有害赤潮の発生に寄与しているのか?詳しくはこちら | 北辻 さほ |

水産研究・教育機構 水産技術研究所 環境・応用部門環境保全部 有害・有毒藻類G |

有明海に流入する白川・緑川河口域において衰退した

二枚貝群集による水質浄化の歴史的変遷

熊本県立大学 環境共生学部

環境共生学科環境資源学専攻

准教授小森田 智大

私は熊本県立大学環境共生学部に勤めている小森田 智大と申します。このたび、EMECSセンターの「令和2年度若手研究者活動支援制度助成金」に表題の研究課題にて採択して頂きました。本助成金では、研究費を支給して下さることに加えて、高名な先生方からのご指導を受ける機会も頂けるとのことで、私自身今後のキャリア形成に大きな一歩になると期待しております。研究費を助成して下さったことに恥じぬよう、精進いたしますので今後ともよろしくお願いします。

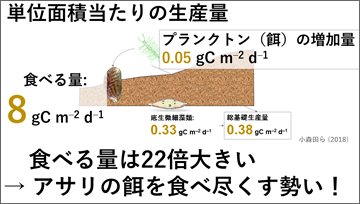

私は「どうすれば沿岸域で円滑な物質循環を築き、人間が持続的な生物生産を利用できるようになるのか?」ということを大きなテーマとして研究をしています。その中でも私の主なフィールドである有明海は日本最大級の砂質干潟を有しており、その広大な干潟に生息する二枚貝群集は現地の基礎生産物を消費し尽くすことが分かってきました。このように有明海の干潟にはまだまだ高い生産性があるものの、周知の通り漁獲対象のアサリやハマグリの漁獲量は軒並み低水準のままです。

現在はホトトギスガイと呼ばれる二枚貝の一種が優占しており、我々は干潟の能力を最大限に引き出せていません。私は、「このような優占種の変化はいつから生じたのか?」、そして「二枚貝がもたらす重要な生態系サービスの1つである水質浄化能力は経時的に変化したのか?」ということに興味を持ち、本申請課題を着想しました。最終的には有明海の砂質干潟を人間にとって活用しやすい生態系とするための具体策の提案が今後の目標です。今回、採択された研究課題では、熊本県が主体として蓄積してきた調査結果を解析するとともに、その結果を活かすために必要な干潟の生産性に関する実験を行います。さらに、柱状堆積物に二枚貝の長期的な変化が履歴として残されているのかを検証します。

瀬戸内海の湾灘スケールの水・物質循環に及ぼす

沿岸開発の影響評価

大阪大学大学院工学研究科

地球総合工学専攻

助教中谷 祐介

この度、令和2年度若手研究者活動支援助成に採択いただきました。瀬戸内海の湾灘スケールの水・物質循環に及ぼす沿岸開発の影響評価」という研究課題に取り組んでいます。

①自己紹介

1983年生まれの京都市出身です。同志社高等学校を卒業後、大阪大学で土木工学を学びました。学部4年生で研究室に配属されてから博士課程を修了するまでの6年間は、現在の上司である西田修三先生に師事し、大阪湾の水・物質循環に関する研究に取り組みました。学位取得後は東京大学で1年間、瀬戸内海のイカナゴ漁を対象として漁業管理に関する研究に従事しました。

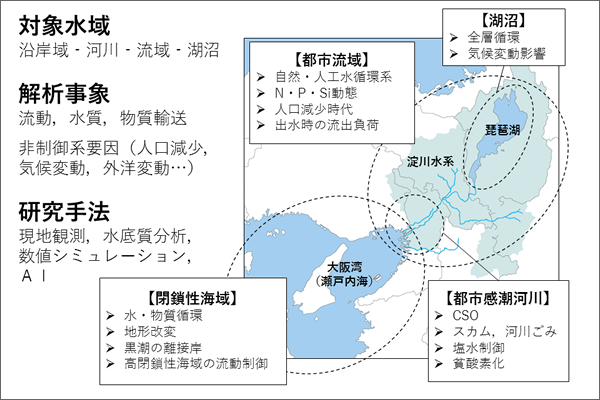

2013年4月に大阪大学に戻り、西田修三教授、入江政安准教授とともに3人体制で研究室を運営しています。現在は、湖沼‐河川・流域‐沿岸域までを研究対象に、現地調査や数値解析、AIなどを手法として、水環境に関する研究に広く広く取り組んでいます(図参照)。

②本研究課題について

瀬戸内海では海面の埋め立てや防波堤の建設に伴い、多くの地形改変が行われてきました。防災、港湾整備、廃棄物処理のためには将来も沿岸開発は避けられませんが、その水環境への影響を正しく理解した上で沿岸生態系を管理していくことが重要です。地形改変による水環境への影響については、事業周辺への影響に着目した港域スケールの評価が従来行われてきましたが、実は湾灘スケールの影響については十分な評価はなされていません。しかし、例えば大阪湾では、湾奥部の地形改変は港域スケールの水環境を局所的に変化させるだけでなく、湾スケールの残差流系や水質構造、さらには隣接海域の潮流や物質収支にまで無視できない影響を及ぼすことが最近分かってきました。本研究課題では、大阪湾で行ってきた検討を瀬戸内海全域に拡張し、地形改変が瀬戸内海の水・物質循環に及ぼす影響を最先端の三次元数値モデルを用いて明らかすることを目的としています。

本研究で構築する数値モデルは、瀬戸内海が現在直面している様々な水環境問題(赤潮、貧酸素水塊、貧栄養化、COD管理など)の機構解明や方策検討への利用も期待できます。本研究を出発点として、瀬戸内海の水環境に関する研究を将来展開し、社会に役立つ成果・知見を示していきたいと考えています。

養殖海域の底生生物による環境負荷低減効果に関する研究

東京大学 生産技術研究所

助教吉田 毅郎

2013年3月に東京大学大学院新領域創成科学研究科海洋技術環境学専攻にて博士(環境学)を取得、2016年8月より東京大学 生産技術研究所にて助教として勤務している。海洋観測や海洋生物・環境に関する研究に従事している。特に合成開口レーダを用いた海洋環境観測、海洋再生可能エネルギーや養殖などの海洋利用に関する環境影響評価を行っている。環境に調和した海洋利用を目指しており、海洋と人類との共存共栄に向けた研究に取り組んでいる。

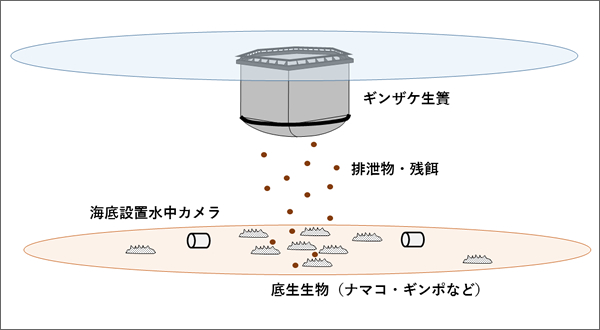

本研究概要としては、養殖海域の環境保全のため養殖海域の底生生物による環境負荷低減効果に関する研究を行う。養殖は主に沿岸域で行われているが、養殖場は自家汚染(養殖魚の排泄物や残餌によって周辺環境が悪化し、養殖魚の成長に負の影響を及ぼすこと)が生産性を低下させる可能性を持つ。そこで本研究では、養殖場の底生生物によって養殖魚の排泄物を吸収させることによって、沿岸養殖場の環境負荷を低減し生産性の低下リスクを抑制する効果を検討することを目的とする。本研究では、養殖海域を模擬した数値シミュレーションや実海域における簡易的な試験によって底生生物の環境改善効果を考察する。試行する養殖場として、宮城県や岩手県のギンザケ養殖場を想定し、底生生物はナマコやギンポなどを対象とすることを検討している。本研究では、これまでに使用してきた流れ場・生態系結合数値モデルをさらに改良し、実際にギンザケ養殖生簀周辺の底生生物による影響を含めるように改良する。実海域試験については囲い網を生簀下に設置して底生生物による環境負荷低減効果を検証することを検討している。また、既存のギンザケ生簀周辺において底生生物の効果を把握するためには、底生生物のモニタリング技術の開発も必要となる。生簀周辺の底生生物の種類や数を把握することで、どのくらい養殖場の排泄物が吸収されているかを検討することができる。実海域において養殖場周辺の底生生物のモニタリング手法について海底設置型水中カメラなどの基礎的な研究開発を行う。長期的に海底設置型水中カメラを設置することによって、生簀下に集まる底生生物をモニタリングすることが可能かどうか検討を行う。これらを通じて、将来的に実際の養殖場で底生生物の影響を計測・把握するための基盤を形成することを目的とする。

マグロ養殖場は有害赤潮の発生に寄与しているのか?

国立研究開発法人水産研究・教育機構

水産技術研究所

主任研究員北辻 さほ

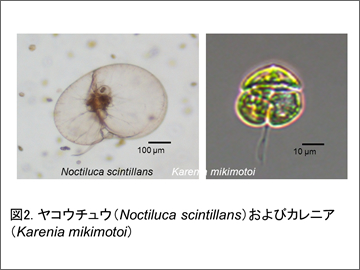

このたび、若手研究助成対象に選んでいただき、感謝しております。私は、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産技術研究所において、赤潮を研究する有害・有毒藻類グループに所属しております。一般に、有害赤潮藻類の増殖や衰退に関わる環境要因には、捕食者や殺藻生物などの生物的要因、栄養塩などの化学的要因、光、水温、塩分や風による集積などの物理的要因が考えられますが(図1)、なかでも私は捕食者の影響を評価することを目的として研究を進めてきました。例えば、従属栄養性渦鞭毛藻に分類されるヤコウチュウ(Noctiluca scintillans)(図2)などによる摂食は、珪藻や有害赤潮藻ブルームの衰退への影響や高密度化を防止するポテンシャルがあることがわかってきました。

若手研究助成課題では、有害赤潮藻類の増殖に与える栄養塩の影響を解明したいと考えております。近年、有害赤潮藻による養殖マグロへの被害が問題となっており、多くの場合、それらの有害赤潮の原因種は渦鞭毛藻に分類されるカレニア(Karenia mikimotoi)です(図2)。カレニアは遊泳運動により夜間数十m下降するため、マグロ養殖場の水中だけでなく、海底由来の栄養塩を利用すると考えられていますが、定量的な研究は進んでいません。また、本種は定期調査で監視されている溶存無機態以外にも溶存有機態の窒素やリンを増殖のために利用することが知られていますが、それらのモニタリングは行われていません。そこで本課題では大分県佐伯湾をモデル海域として、マグロ養殖場およびその他の定点において底泥の栄養塩量や溶出量などの分布や季節変化および赤潮発生前後における海水中の溶存有機態を含む窒素やリンの挙動を明らかにすることを目的としております。これにより、マグロ養殖場とカレニア赤潮発生との関係性を評価するための基礎資料を得て、将来的にはマグロ養殖場における物質循環について明らかにしたいと考えております。

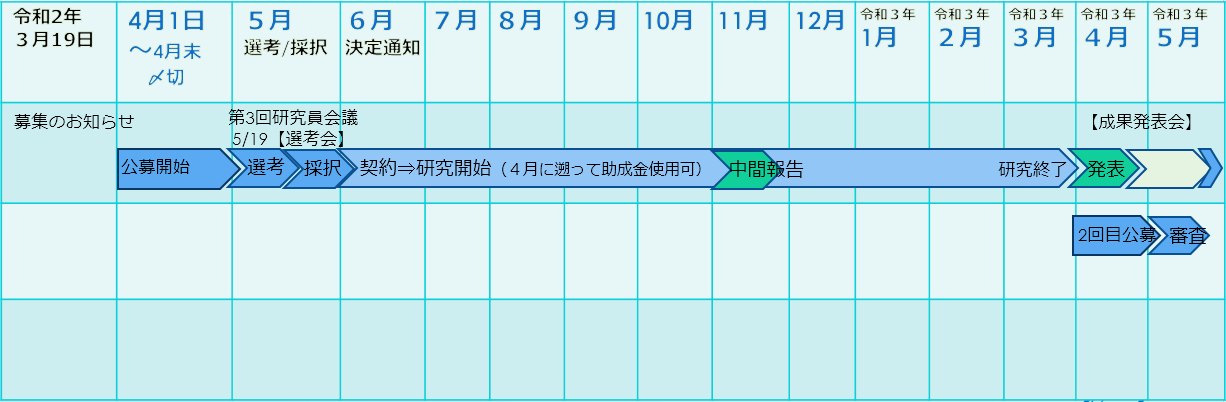

タイムスケジュール(令和2年度)

| 令和2年4月~末 | 公募の開始 |

|---|---|

| 5月19日 | 第3回研究会議 選考・採択 |

| 6月 | 決定通知 契約 ⇒ 研究開始 |

| 11月 | 中間報告 |

| 令和3年3月 | 研究終了 |

| 4月(予定) | 成果発表会 |

事務局・連絡先

(公財)国際エメックスセンター

担当:大輪

〒651-0073

神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番2号

TEL 078-252-0234 FAX 078-252-0404

E-mail owa @emecs.or.jp